|

|

|

| ПРОТИВ ОДНОСТОРОННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ |

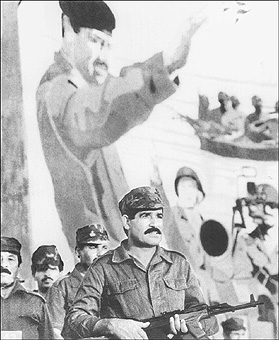

Диктатор пожал бурю ОПЕРАЦИЯ, СПАСШАЯ КУВЕЙТ ОТ ОККУПАЦИИ И РАЗОРЕНИЯ

Происходящие сегодня события в очередной раз заставили задуматься о том, какие методы должно использовать мировое сообщество по отношению к международным преступникам, где должна проходить черта, разделяющая дипломатию и войну. Конфликт восьмилетней давности, казалось бы, на эти вопросы ответил. Начало этого конфликта было неожиданным для всего мира, пребывавшего в сладкой эйфории после крушения тоталитарных режимов в Европе. Закончилось противостояние, именуемое "холодной войной". Демократия победила. Западные державы и Советский Союз торжественно объявили, что они больше не враги друг другу. Иными словами, казалось бы, наступал золотой век, век всемирного братства, неофициальным гимном которого стала песня "Ветер перемен" известной немецкой рок-группы Scorpions. Все, конечно, понимали, что линий противостояния, помимо линии "Восток -Запад", в мире ещё много, но никому не хотелось думать о грустном. Увы, пришлось... Изнасилование по идеологическим мотивам События развивались стремительно. 18 июля 1990 года иракский диктатор Саддам Хусейн грозно обвинил соседнюю страну Кувейт в том, что она ворует у Ирака нефть из приграничных месторождений. Кувейтский эмир шейх Джабер аль-Ахмед аль-Джабер очень удивился, но тем не менее, зная необузданный характер соседа, согласился на переговоры. В ходе переговоров, однако, Ирак неожиданно потребовал, чтобы Кувейт простил ему долг в 15 миллиардов долларов. Именно этой суммой исчислялась помощь, которую Кувейт оказал Ираку во время ирано-иракской войны. Впрочем, Хусейн требовал не только списания долга, но ещё и компенсацию в 2,5 миллиарда долларов за якобы нанесённый моральный ущерб. Переговоры закончились тем, что 2 августа иракская армия численностью в несколько сот тысяч человек перешла границу Кувейта, а авиация Ирака стала бомбить кувейтские города. Саддам объяснил это событие не провалом переговоров, а гораздо оригинальнее. В Кувейте, оказывается, произошла народная революция. Прогрессивные силы свергли реакционного эмира и, естественно, позвали на помощь братский Ирак, который также естественно не мог в данной просьбе отказать. Потом, правда, выяснилось, что "кувейтские революционеры" - все до единого офицеры иракской армии. Но разоблачение мало волновало Хусейна, поскольку иракские войска оккупировали Кувейт буквально за один день, что в общем-то было и не удивительно: кувейтская армия насчитывала всего 20 тысяч человек. Эмир бежал из страны. В Кувейт хлынули толпы иракских "туристов", которые занимались главным образом грабежом магазинов. За считанные дни в стране с самым высоким жизненным уровнем начался упадок. Но даже это было не самым страшным. "Новая жизнь" для Кувейта ознаменовалась массовыми арестами (поводом мог служить, например, портрет эмира на стене), зверскими пытками и массовыми изнасилованиями с идеологическим обоснованием ("Следует заложить основу для создания здорового иракско-кувейтского поколения", - заявляли бравые иракские вояки). Был ли "подстрекатель"? Хусейн ликовал. Захватив Кувейт, он стал обладателем пятой части мировых запасов нефти, и уже поэтому, как ему казалось, имел все основания претендовать на звание лидера арабского мира и считаться одним из вершителей судеб мира вообще. В свете последующих событий самоуверенность и наглость этого диктатора могут показаться удивительными. Во всяком случае, тогда, летом 1990 года, он, казалось, был уверен в своей полной безнаказанности. И многим это было непонятно. Если бы Хусейн решился на подобный шаг лет на 10 раньше, то есть в разгар "холодной войны", то у него действительно имелись бы какие-то шансы на успех. По крайней мере, на поддержку СССР он мог рассчитывать. Но в 1990 году положение, повторим, было принципиально иным. Тем не менее даже резолюция Совета Безопасности ООН ╧ 660 о немедленном выводе иракских войск из Кувейта, принятая в день вторжения, 2 августа, совсем не испугала диктатора. Впрочем, это как раз объяснимо: мало ли подобных резолюций принимала ООН за 40 лет существования - в большинстве случаев они так и оставались не более чем декларациями. Существует версия, объясняющая самоуверенность Саддама Хусейна. В ней центральное место занимает никто иной, как генерал Альберт Макашов. Макашов "прославился" именно летом 1990 года. Выступая на учредительном съезде Компартии РСФСР, он пригрозил побить Горбачёва камнями и отругал писателя Бориса Васильева за то, что тот осмелился похвалить дореволюционных русских дворян-офицеров. "Мы били этих дворян!" - кричал генерал с трибуны. Буквально в этот же день Макашов стал общепризнанным символом агрессивного коммунистического реваншизма. Так вот, по некоторым сведениям, в июле Макашов съездил в Багдад и от имени советских консерваторов сделал Саддаму Хусейну весьма интересное предложение. Суть его заключалась в следующем: Ираку, изрядно потрёпанному после восьмилетней войны с Ираном, совсем даже не помешает аннексия богатого нефтеносного Кувейта. Запад, конечно, поднимет шум, но ничего реального предпринять не сможет, поскольку советские консерваторы создадут ему дополнительную головную боль - государственный переворот в СССР. Разрываясь между двумя проблемами, Запад не сможет решить ни одной, и, таким образом, оба союзника (Саддам Хусейн и коммунистические ортодоксы в Советском Союзе) одержат убедительную победу над "проклятыми империалистами". Разумеется, эта версия и в СССР, и в России опровергалась на различных уровнях. Но поскольку "правдивость и честность" многих наших чинов с лампасами хорошо известна, она вполне имеет право на существование. Тем более что горячую симпатию к Саддаму Хусейну "красно-коричневые" никогда и не скрывали. Любовь к иракскому диктатору они стали демонстрировать с первых же дней конфликта. Когда госсекретарь США Джеймс Бейкер и министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе выступили с совместным заявлением, осудив действия Ирака, это вызвало форменную истерику в советских властных структурах: и среди чинов военно-промышленного комплекса, и среди генералитета, и среди так называемых "арабистов" в МИДе, и партийных деятелей. Почитатели Хусейна почти в ультимативной форме требовали от Горбачёва, чтобы тот поддерживал не США, а "традиционного союзника", то есть диктатора. И Горбачёв начал поддаваться этому массированному давлению. Правда, не сразу. "Гости" Саддама Пока же события развивались так: 5 августа Хусейн заявил, что готов вывести войска из Кувейта, однако уже через несколько дней объявил эту страну девятнадцатой провинцией Ирака. Разумеется, по просьбе "революционного правительства". В Саудовскую Аравию для защиты этого государства по просьбе короля Фахда вошли американские войска. Началась операция "Щит пустыни", в которой участвовало до 100 тысяч военнослужащих. Совет Безопасности ООН принял резолюцию ╧ 661 о полной финансовой и торговой блокаде Ирака. В ответ Саддам Хусейн объявил находящихся в Ираке американских и британских граждан, включая женщин и детей, своими личными "гостями". Гостями настолько дорогими, что покинуть страну без разрешения гостеприимного хозяина они не могли. Впоследствии этот приём Хусейна был единодушно признан своеобразным шедевром издевательского "новояза". Диктатор просто обзавёлся заложниками, "живым щитом". Впрочем, для этого Хусейн решил использовать не только американцев и англичан, но и других иностранцев, в том числе советских военных советников, которых в Ираке насчитывалось до трёх тысяч. 29 ноября Совет Безопасности предъявил Саддаму Хусейну ультиматум: до 15 января 1991 года вывести войска из Кувейта. Хусейн в ответ заявил, что Кувейт - это девятнадцатая провинция Ирака, и против тех, кто покусится на территориальную целостность страны, он применит химическое оружие. Первыми жертвами станут Израиль и Саудовская Аравия. Оружия у Хусейна было много. Советский Союз в своё время поставил Ираку баллистические ракеты СКАД, способные нести боеголовки с отравляющими веществами. Справедливости ради надо сказать, что вооружал иракского диктатора не только СССР. Западные фирмы также внесли свой немалый вклад... Тем временем была создана довольно мощная антииракская коалиция. В неё, кроме США, Великобритании, Франции и Австралии, вошли некоторые арабские страны (Сирия, Египет, Саудовская Аравия и другие), а также государства Восточной Европы, незадолго до это скинувшие тоталитарное коммунистическое ярмо, - Польша, Чехословакия и Болгария. Приглашали войти в коалицию и Советский Союз. Президент США Джордж Буш сделал беспрецедентный шаг - заявил, что не будет возражать против присутствия в Персидском заливе советских военно-морских сил. Каких-нибудь пять лет назад это было совершенно немыслимым. Однако Горбачёв, который, как уже говорилось, подвергался мощному давлению со стороны своего окружения, отказался. Что касается Хусейна, то он сплотил вокруг себя, казалось, всех международных "люмпенов". Его поддерживали и немецкие неонацисты, и Ким Ир Сен, и Фидель Кастро, и, разумеется, "красно-коричневые" в СССР, на демонстрациях которых портреты Хусейна впервые появились рядом с портретами Ленина и Сталина. Поспешил объявить себя союзником Хусейна и лидер Организации освобождения Палестины Ясир Арафат, о чём впоследствии горько пожалел. Разговоры закончены. Огонь! 13 января 1991 года, за два дня до истечения срока ультиматума, Генеральный секретарь ООН Перес де Куэльяр поехал в Багдад, чтобы попытаться убедить Хусейна пойти на уступки. Результат ознаменовался всего лишь двумя словами, произнесёнными Пересом де Куэльяром по возвращении: "Он - сумасшедший". Решительность Хусейна можно объяснить и тем, что советские консерваторы начали выполнять своё обещание. В тот же день - 13 января 1991 года - в Вильнюсе некий "комитет национального спасения" при поддержке армии захватил телецентр и объявил, что берёт власть в свои руки. Попытка сорвалась, но мало кто сомневался в том, что это всего лишь репетиция и что продолжение скоро последует. Война началась. 17 января с палуб шести авианосцев в Персидском заливе и Красном море, с аэродромов в Аравийской пустыне и Турции, с британской базы в Диего-Гарсия вылетели боевые самолёты. Им сразу же удалось уничтожить большую часть ракетных установок для СКАДов. Одновременно французские военно-воздушные силы разбомбили иракские авиабазы в оккупированном Кувейте. Хусейн ответил ракетными ударами по нейтральному Израилю. Он преследовал вполне конкретную, не столько военную, сколько политическую, цель - втянуть Израиль в войну и тем самым внести раскол в ряды антииракской коалиции, поскольку её арабские участники ни за что не согласились бы оказаться в одном лагере с Израилем. Но этот план успехом не увенчался: ракеты или падали в пески, или их сбивали американские "Пэтриоты". Лишь 19 января иракским ракетам удалось достичь жилых кварталов в Тель-Авиве и Иерусалиме. Их жертвами стали 42 человека. 20 января в Москве состоялась почти миллионная манифестация демократических сил в поддержку Литвы и против попытки переворота. Проходя мимо американского посольства, москвичи кричали: "Браво!", "Бейте Саддама!". Связь между тем, что происходит в СССР, и боями в Персидском заливе была очевидной. Уже к 21 января авиация союзников совершила более 7 тысяч вылетов. Иракским силам ПВО удалось сбить 7 самолётов. Попавшим в плен лётчикам Хусейн нашёл применение. Сначала их зверски избили, потом заставили выступить по телевидению с покаянными заявлениями, а затем разместили по соседству с резиденцией Саддама - естественно, в качестве "дорогих гостей", то есть заложников. Тем временем в Багдад прибыл Евгений Примаков, личный представитель Горбачёва, решившего быть посредником. Хусейн снисходительно похлопал Примакова по плечу, но тем дело и закончилось. Ничем иным оно кончиться не могло, поскольку коалиция не верила ни одному обещанию Хусейна. Все уже осознали, что иракский диктатор понимает только язык силы. В конце февраля сухопутные силы коалиции (17 дивизий, в том числе 8 американских) перешли границу. Им противостояли 43 иракские дивизии. Началась знаменитая операция "Буря в пустыне". Утверждение о том, что воевать надо не числом, а умением, подтвердилось быстро. Союзники полностью уничтожили 3 иракские дивизии, более 70 тысяч иракских военнослужащих сдались в плен. Только республиканская гвардия - элита хусейновского воинства - оказывала упорное сопротивление, да и то недолго. В середине марта иракская армия попала в "котёл", а через месяц перестала существовать как организованная сила. Войска коалиции вошли в Кувейт, где их встретило ликующее население. Официально война закончилась 11 апреля 1991 года. При этом Хусейн объявил своему народу о... победе Ирака. В чём она заключалась, известно только ему одному. Впрочем, в Ираке никто, конечно, не осмеливался задавать наводящие вопросы. Надо, однако, признать: если цель войны Хусейн видел в том, чтобы загадить весь регион, то он действительно добился впечатляющего успеха. Полтысячи разрушенных нефтяных скважин, вязкая грязь, покрывающая лазурные воды Персидского залива, чёрный дым горящей нефти, закрывающий солнце... Уходя из Кувейта, иракский диктатор сумел, что называется, "хлопнуть дверью". Во время войны в Персидском заливе коалиция потеряла убитыми 343 человека. Потери Ирака были тяжелее: 100 тысяч убитых и 300 тысяч раненых. Хусейну преподнесли урок, но он сохранил не только власть, но и оружие массового поражения, которое не смог пустить тогда в ход. По сей день иракский диктатор продолжает играть в прятки с инспекторами ООН, которые

|

Поставьте кнопку: |

||||||||||||||

| Александр Милованов alexmsk@continental.ru |